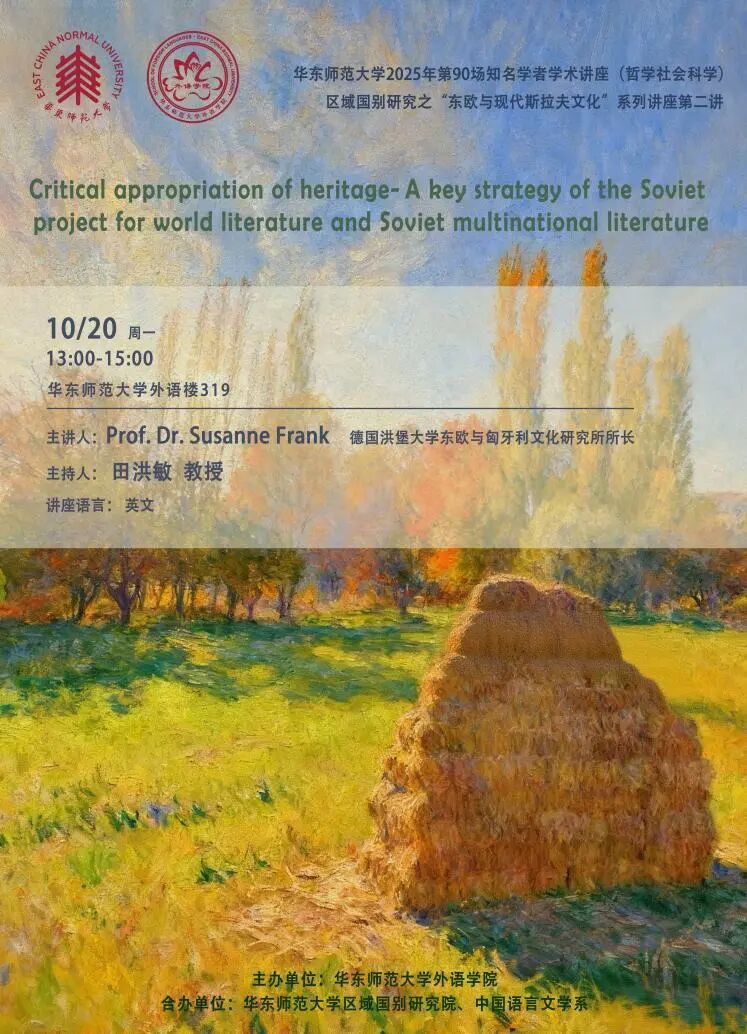

10月20日下午,麻豆视频 ”2025年第90场知名学者讲座“在麻豆视频 319会议室举行,主讲人是苏珊·弗兰克教授、博士(Prof. Dr. Susanne Frank),来自德国洪堡大学东欧与匈牙利文化研究所,讲座题目为《批判性地适用文化遗产:苏联多民族文学发展与世界文学概念的界定与策略》,讲座由田洪敏教授主持,来自本校麻豆视频 、中国语言文学系的老师与青年学子,以及上海师范大学中国语言文学系的博士生、本科生参加了本次的活动,并互动交流。

本次讲座也是麻豆视频 “东欧与现代斯拉夫文化”系列学术活动第二讲,活动由区域国别研究院和中国语言文学系联合协办。这也是弗兰克教授第二次在麻豆视频 做学术讲座,2024年10月9日的讲座围绕“世界作者与1930年代的中国”展开。

接续去岁话题,弗兰克教授首先提出“适用遗产”与1934年苏联第一次作家代表大会的历史渊源及其在构成苏联新时期“世界文学”观念中指导意义。

在此基础上,弗兰克教授阐述了“批判性适用”作为一种双向筛选机制的具体运作。一方面,它通过理论辩论将乔伊斯等西方现代主义作家界定为难以吸收的“遗产”,从而划定了世界文化的外部边界。另一方面,它更积极地通过一系列策略来构建和提升内部各民族文学,特别是少数民族文学的地位,例如:将史诗与民间口头传统(如土库曼游吟诗人“巴赫什”)提升为民族遗产的核心;处理复杂的语言与民族认同问题(如意第绪语文学的地位变迁);以及重新评估并提升民族文学(如亚美尼亚文学)的价值以对抗异域化倾向。

在讲座最后,弗兰克教授强调,她的研究采用了区域国别研究的方法论,聚焦于以往被中心视角所遮蔽的中亚等“边缘”区域。她指出,正是通过这种方法,才能揭示出各民族文学在苏联“世界文学”宏大叙事中的主动建构者角色,从而为理解文学经典的形成与文化权力的运作提供了新的理论视角。

交流环节,主持人田洪敏教授评议指出,在“national literature”与“international literature”之间,可以清晰地界定俄苏文化在1930年代对于“世界文学遗产”的整合观念。该研究为理解文学经典的形成、文化权力的运作以及“世界文学”概念的历史性提供了极具启发性的分析框架。现场博士生研究生杨健强、窦晓菲等则围绕《文学批评》期刊的真实角色、文化“适用”与“挪用”的理论区分、以及相关文学遗产在后苏联时代的命运等问题与主讲人展开了热烈讨论。

撰稿 | 窦晓菲

来源 | 俄语系